Oleh Arina Rahmatika

Saya baru tahu bahwa ternyata non-muslim pun memiliki tradisi menutup kepala, meski dengan istilah dan makna yang berbeda. Pengetahuan sederhana ini seperti membuka pintu kesadaran kecil bahwa kain di kepala bukan hanya milik satu agama, satu tafsir, atau satu ideologi. Ia hadir di beragam tradisi bahkan terkadang sebagai simbol kesucian, sekaligus sebagai tanda penghormatan, kadang juga hanya sekadar bagian dari pakaian adat.

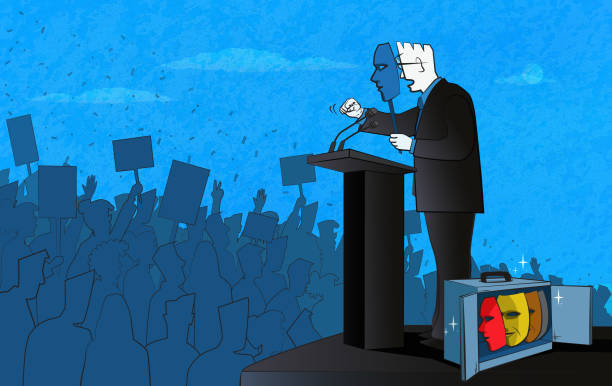

Bagi saya, kerudung bukan lagi sekadar kain di kepala. Ia adalah tanda yang sarat muatan sosial, politik, dan kultural, sering kali juga menjadi alat ukur kesalehan yang tidak adil. Di negeri ini, persoalan kerudung telah keluar dari ranah pilihan personal menuju ranah kontrol publik.

Diskriminasi Nyata di Lapangan

Temuan Komnas Perempuan tahun 2021 mencatat ada 62 kebijakan diskriminatif berbasis gender dan moralitas di Indonesia yang memaksa atau mengatur pakaian perempuan, termasuk kewajiban kerudung di sekolah negeri. Di Sumatera Barat, sebuah studi Yayasan Plan Indonesia menemukan bahwa lebih dari 80% siswi merasa tertekan untuk memakai kerudung, baik karena aturan sekolah maupun tekanan guru dan teman sebaya.

Kita juga masih ingat kasus pada awal 2021 di SMK Negeri 2 Padang, ketika seorang siswi non-muslim dipaksa mengenakan kerudung. Kasus ini viral, mendorong Kementerian Pendidikan mengeluarkan SKB 3 Menteri yang melarang pemaksaan atribut keagamaan di sekolah negeri. Namun, pada Maret 2021, Mahkamah Agung membatalkan SKB tersebut, dengan alasan tidak sesuai peraturan. Akibatnya, perlindungan itu menguap begitu saja, dan ruang bagi tekanan sosial kembali terbuka lebar.

Bagi perempuan muslim yang memilih tidak berkerudung, diskriminasi itu bukan teori. Ia adalah kenyataan sehari-hari yang kadang hadir tanpa kata. Beberapa kawan-kawan yang memilih tidak berkerudung, sering merasakan tatapan yang melucuti tubuh dari kepala sampai kaki, tatapan yang bukan sekadar melihat, tetapi menghakimi. Pernah suatu kali di bus, saya menyaksikan seorang bapak dengan ramah memberikan tempat duduk hanya kepada perempuan yang berkerudung. Padahal ada seorang perempuan yang sedang hamil namun tidak berkerudung, seperti tak ada dalam pandangannya.

Seringkali juga, mereka dianggap non-muslim hanya karena tidak memakai kerudung. Mungkin karena penampilan mereka tidak memenuhi stereotip visual perempuan muslim, sehingga label “non-muslim” dilekatkan begitu saja. Yang lebih menyedihkan lagi, saya membayangkan para siswi lugu yang harus mendengar gurunya berkata, “Kalau tidak menutup aurat, nanti masuk neraka.” Saya membayangkan para ibu yang anaknya berkali-kali mengatakan malu diantar ibunya yang tak berjilbab, karena gurunya menanamkan rasa takut yang kelak bisa membentuk jarak dengan ibunya sendiri.

Fenomena ini ada yang menyebutnya gradual conformity atau penyeragaman bertahap yang berlangsung diam-diam. Tidak ada undang-undang nasional yang secara eksplisit memaksa semua perempuan muslim berkerudung, tetapi tekanan sosial itu begitu kuat. Di beberapa daerah, perda syariah atau aturan sekolah telah menjadi pintu masuk normalisasi paksaan ini.

Contohnya, di Aceh, Perda Nomor 5 Tahun 2000 mengatur busana muslim dan mengharuskan perempuan menutup kepala di ruang publik. Meski berlaku di wilayah dengan kekhususan hukum, pengaruhnya merembes ke daerah lain dalam bentuk kebijakan serupa, bahkan tanpa dasar hukum yang kuat.

Fenomena ini terlihat jelas di sekolah, di kantor, di ruang publik. Perempuan yang tadinya tidak berkerudung perlahan mulai menutup kepala, bukan karena keyakinan baru, tapi karena lelah menghadapi tatapan, komentar, dan stigma. Pada akhirnya, konformitas menjadi strategi bertahan hidup. Tapi harga yang dibayar adalah hilangnya ruang untuk pilihan personal yang bebas.

Makna Simbol Kerudung Yang Tergeser

Di tengah situasi ini, kerudung tidak lagi sekadar simbol ibadah atau identitas kultural. Ia berubah menjadi marker yang menentukan siapa “kita” dan siapa “mereka.” Sayangnya, definisi “kita” ini semakin menyempit. Seolah menjadi muslim yang baik hanya mungkin jika memenuhi standar visual tertentu. Padahal, sejarah Islam dan kebudayaan muslim begitu kaya akan ragam ekspresi berpakaian.

Menariknya, jika kita menengok tradisi lain, banyak komunitas non-muslim juga memiliki praktik menutup kepala dari biarawati Katolik, perempuan Yahudi Ortodoks, hingga perempuan Sikh. Namun, di ruang publik Indonesia, kerudung telah menjadi simbol eksklusif “keislaman.” Dan di balik eksklusivitas itu, muncul batas-batas sosial yang tak kasatmata.

Di tengah gersangnya ruang aman bagi perempuan muslim yang tidak berkerudung, saya membayangkan ruang teduh bagi kita semua, terlebih perempuan tanpa memandang apa yang melekat ditubuhnya. Ruang yang setia pada nilai-nilai hak asasi manusia, bernafas dalam Islam yang merangkul keberagaman, dan berani mengakui minoritas yang tak terlihat.

Ruang teduh seperti ini bukan hanya tempat berbagi kisah, tapi juga tempat membongkar struktur yang membuat diskriminasi itu terus hidup. Tempat di mana kita bisa membicarakan kerudung tanpa prasangka, tanpa merasa harus membela diri, tanpa takut dilekatkan label “kurang iman” atau “terpengaruh Barat.” Saya pikir ini bukan sekadar soal suka atau tidak suka dengan kerudung. Ini tentang bagaimana kita membicarakan tubuh perempuan dan pilihan personal di ruang publik.

Kita terlalu sering terjebak dalam dikotomi benar–salah dalam perkara berpakaian. Padahal, yang kita butuhkan adalah kesadaran bahwa setiap orang punya perjalanan spiritual dan personal yang berbeda. Menghargai perbedaan itu berarti membiarkan orang lain mengambil keputusan atas tubuhnya tanpa tekanan atau ancaman sosial.

Refleksi untuk Ke Depan

Pengalaman teman-teman sebagai perempuan muslim yang tidak berkerudung mengajarkan bahwa perjuangan kesetaraan dan kebebasan beragama tidak cukup berhenti pada hubungan antaragama. Kita juga harus menggarap hubungan intra-agama, terutama relasi antara mereka yang mengikuti norma mayoritas dan mereka yang memilih jalan berbeda.

Data dari Wahid Foundation tahun 2020 menunjukkan bahwa intoleransi internal antar-muslim meningkat, terutama terkait perbedaan praktik ibadah dan penampilan. Ini menandakan bahwa kerja membangun toleransi harus menembus dinding internal umat.

Saya berharap gerakan perempuan, seperti Srikandi Lintas Iman, tidak hanya fokus pada melawan diskriminasi dari luar, tapi juga dari dalam. Karena diskriminasi internal sering kali lebih sulit diatasi, ia dibungkus dengan retorika kesalehan dan solidaritas, sehingga terasa tabu untuk dibicarakan.

Tulisan ini bukan untuk menutup percakapan, tapi justru untuk membukanya. Saya ingin kita punya lebih banyak ruang untuk membicarakan kerudung tanpa harus selalu membela atau menyerang. Ruang di mana perempuan muslim bisa berkata: “Saya memilih ini,” tanpa harus menjelaskan panjang lebar.

Kain di kepala atau tidak memakainya, tidak boleh lagi menjadi alat ukur iman atau kemanusiaan seseorang. Sebab, iman tidak pernah bisa diringkas dalam sepotong kain, dan kemanusiaan selalu lebih luas daripada simbol-simbol yang kita kenakan.

Bagi saya pribadi, ini sekadar berbagi rasa. Rasa yang sederhana, tapi nyata. Rasa yang lahir dari pengalaman menjadi minoritas di tengah mayoritas yang tidak mengakui keberadaannya. Rasa yang ingin saya titipkan, agar suatu hari, tak ada lagi perempuan yang merasa diliyankan hanya karena pilihan yang ia buat untuk kepalanya sendiri.